Conta-me como é propõe três visões portuguesas contemporâneas, segundo as perspetivas pessoais dos dramaturgos Jorge Palinhos, Pedro Marques e Sandra Pinheiro, organizadas por Jorge Louraço Figueira e protagonizadas pela companhia profissional O Teatrão. A peça estreou a 23 de abril de 2014, integrada na comemoração dos 40 anos de 25 de Abril e, no final de outubro do mesmo ano, foi anunciada a sua reposição, bem como a digressão ao Teatro Municipal Joaquim Benite, em Almada. De 31 de outubro a 9 de novembro, Conta-me como é esteve em cena na Oficina Municipal do Teatro (OMT), numa versão diferente da encenação estreada. Este texto incide sobre o espetáculo visionado no dia 1 de novembro de 2014 às 19 horas, que contou com a participação da Classe T – Grupo de Teatro Amador d’O Teatrão, excecionalmente presente na exibição aos fins-de-semana.

O seu processo de criação revela-nos desde logo a importância do texto neste espetáculo. A peça nasce de um seminário de dramaturgia orientado por António Sousa Ribeiro em 2012. Pretendia-se, através das peças Terror e Miséria do Terceiro Reich de Brecht e Terror e miséria no Primeiro Franquismo de Sinisterra, refletir de que forma este “terror” e “miséria” moldam atualmente o contexto português, inserido na Europa em crise económica. Também não deixa de fazer um diálogo com o contexto histórico ditatorial do país (1933–1974), uma época coincidente com o tempo das peças influentes. Criaram-se textos originais, divididos em catorze cenas que ilustram várias situações atuais, integrando conceitos como o desemprego, o consumismo, a emigração, a pobreza, a precariedade, o sexismo, entre outros, tratados sob diferentes perspetivas, entre o cómico e o trágico, ora em modo verosímil, ora em modo grotesco. Trata-se de um questionamento da realidade nacional com a expectativa de obter reflexão do público, através de todos os meios que o teatro oferece. Um deles é o poder de contar histórias reais utilizando a ficção, com a qual se pode produzir analogias temporais e criar contradições para instigar o pensamento no espetador.

O próprio título esclarece-nos ao reunir passado e presente. Esta junção de temporalidade, bem como este peculiar modo de contar várias histórias, é marcadamente visível através dos figurinos que caraterizam os atores do Teatrão, em oposição aos atores da Classe T que se apresentam durante toda a peça com figurino casual e primaveril, num estilo normalizado. O elenco principal revela-se num figurino contemporâneo e geométrico, em cone, que coloca os atores em cena como personagens plásticas e imaginárias. A referência ao tempo histórico é feita através do tecido, cujo padrão tanto evoca o período pré-25 de Abril – quadriculado e acastanhado, – como contemporâneo – azul, branco e a gravata, aspetos que validam também a nossa interpretação quanto à classe social das personagens, independentemente do tempo representado. A exceção está em quadros onde os figurinos não assumem forma geométrica, permanecendo apenas distinção pelo padrão do tecido; e na transição de cena, em que os atores despem a personagem, deixam este vestígio material pelo espaço e dirigem-se à frente de palco em roupa prática e preta.

Nas transições de cena, também é introduzido o som que favorece este anacronismo, mantido desde o início. Ouvimos uma emissão radiofónica – Rádio Clube Esperança, – onde consideramos vários discursos, tanto emotivos como revoltados, sobre assuntos claramente fora do contexto atual, como a referência a Catarina Eufémia (uma ceifeira portuguesa assassinada pela GNR em 1954) ou a tentativa de censura de opinião pública através da mudança de assunto no registo radiofónico. Por oposição, observamos de seguida o que aparenta ser um jovem a querer entrar no seu próprio televisor (cenário) usando um comando de videojogos, enquanto se debate sobre como dizer adeus à empregada que será despedida. O melhor exemplo desta criação de analogias temporais a refletir e compreender pelo espetador é a parte inicial da cena intitulada Better Life Index. São apresentadas, simultaneamente, duas situações temporalmente diferentes, distintas pelo figurino e pelo som. A história une-se através da gravidez das duas personagens, mas diferencia-se pela ação que cada uma faz: do lado esquerdo, a personagem cozinha enquanto fala com os pais no Skype sobre o marido desempregado e impede o bebé de nascer ao contê-lo dentro de si; e do lado direito, outra personagem despede-se do marido, prestes a emigrar, ao qual dá, uma a uma, várias malas com estilo que evoca os anos 60. A luz guia a atenção do espetador, embora mantenha a outra cena ativa, e o som propicia esta transferência de atenção, ao mesmo tempo que carateriza e situa a ação, como é o caso da utilização de sons do programa Skype para iniciar a conversa com os pais; ou a utilização de uma música melancólica para ilustrar a despedida. Estas funções vão-se manter ao longo de todo o espetáculo e auxiliar a compreensão do espetador perante a simultaneidade em palco. A exceção é a cena Eu Limpo Sanitas e Tengo na Minchia Tanta, também simultânea, em que a perceção do espetador torna-se inquieta pela fragmentação originada na junção de textos diferentes e na utilização alternada da luz e da música.

Confirma-se que estamos perante um mundo imaginário, com histórias amplificadas até ao grotesco, mas sempre com uma dimensão real muito presente e reconhecível para o espetador português, que questiona se será exagero ou pura realidade. É exemplo a criação de cenas como 1º de Maio, uma situação reconhecível pelo espetador português que ilustra uma situação extrema de consumismo e de competição; ou Mudar de Cida, onde a atriz mata o seu cão tão acariciado anteriormente, em função da despesa expressa no inventário feito a cada adereço do animal após a sua morte.

Mediante esta diversidade dramatúrgica, Jorge Louraço Figueira optou por uma encenação que reúne em quadros estes fragmentos textuais quotidianos, numa proposta experimental adequada ao espaço físico teatral. A OMT carateriza-se por um espaço-palco que pode ser definido como uma black-box. Este é um espaço preferencial para a experimentação, devido ao controlo total dos elementos em cena, o que faz com que o espaço da audiência, de apresentação e os bastidores seja variável. Além disso, temos ainda a Tabacaria, um espaço externo social. É importante mencionar que todos estes locais foram valorizados na conceção do espetáculo, ora como espaço de comunidade, ora como espaço de experimentação. A primeira abordagem confirma-se pela presença da Classe T entre o público, na Tabacaria, onde individualmente avisaram os espetadores das medidas a ter para não perturbar o espetáculo e os direcionaram para o espaço de audiência, criando conversas de circunstância ao mesmo tempo que ofereciam comida. A segunda abordagem é feita através do uso do espaço-palco na sua totalidade, onde distinguimos três zonas distintas. O fundo do palco será utilizado na função de bastidores, onde os atores mudam de personagem durante a peça. No centro, encontra-se a zona privilegiada de atuação, que se carateriza por uma caixa branca com três paredes movíveis, que proporcionam a entrada e saída de atores, a projeção dos títulos e das ilustrações associadas à cena, e a sua utilização como espaço ficcional, numa forma arquitetónica limitada – que lembra uma televisão, – e que será preenchida pela imaginação do espetador através da ativação do espaço pelo trabalho de atores. Esta conceção cenográfica é adequada ao projeto do espetáculo devido à diversidade de cada situação em relação espaço-tempo. Por último, a frente de palco é dividida em três zonas, ocupada pela companhia (ao centro) e pela Classe T (lateralmente). Este é o espaço privilegiado para as transições de cena. Carateriza-se pela iluminação em halospot e pela apresentação como um picnic, com rádios de época dos anos 60 (também presentes no espaço audiência e em consonância com o que é ouvido), e jogos com títulos como “As eleições e os partidos”, entre outros objetos. A atuação durante a transição de cena resume-se à adoção de uma posição semelhante à do público, na reação visual e sonora, por parte dos atores da companhia e da Classe T. Esta posição é também explorada na cena Farmácia, em que os atores da companhia, virados para o público, espreitam o espaço ficcional e reagem ao que veem. Desta forma, o palco articula on e off-stage, o que determina o acesso total do espetador ao que acontece dentro e fora da ficção, exceto em cenas como A entrevista, em que o obstáculo visual da caixa é usado para jogar com a perceção do espetador. Nesta cena, há uma simulação de voz das atrizes enquanto estas mudam constantemente de localização (em frente ou atrás da parede movível da caixa), o que oculta a fonte sonora e finge a emissão.

A Entrevista é também uma cena importante para descrever a atuação. Durante o espetáculo, o tratamento da personagem deriva entre o plástico e o natural, na utilização do corpo, da voz e no deslocamento do ator. Nesta cena, assistimos à persuasão de um recém-licenciado que tem de pagar para ter um estágio não remunerado. O ambiente intelectual, mas também de terror, é dado pela música em débito alto que iniciará a cena e a voz será explorada num tom de manipulação presente no próprio texto, através da apresentação de conceitos que vão dar ritmo e dinâmica à linguagem. Também será utilizado um registo muito rápido para ditar as condições de contrato do estagiário e serão criados sons/movimentos que sugerem o espaço onde os atores se encontram (um elevador, por exemplo). A mímica e o gesto são utilizados, sobretudo, para auxiliar e situar o espetador no espaço ficcional criado pelo ator. As vozes colaboram através da sua ligação ao texto, desenvolvendo uma entoação ora para caraterizar a personagem e a ação, ora para criar contradições na personagem. É exemplo a cena O Coro da Fome, em que a personagem assume o caráter de bondade (pela ação) mas também um tom de voz ditatorial, que quebra a ideia visual.

Todos estes aspetos vão apontar para o papel ativo do espetador neste teatro, através de alguns mecanismos de distanciamento. Destaco a utilização de uma luz ténue no espaço audiência; mas também o deslocamento do espaço de apresentação para o espaço de audiência feito pela Classe T durante o espetáculo, estabelecendo, mais uma vez, um sentido de comunidade que insere o espetador na cena. O seu papel resume-se à união dos fragmentos para dar sentido, refletir e formar opinião, sendo clara a influência, na encenação e no texto, da teoria brechtiana. A duração subjetiva do espetador situa-se num tempo rápido através do ritmo criado pela sucessão de cenas que mantém uma estrutura inesperada e cativante, tanto pelo tema como pelo seu desenvolvimento. Este ritmo intenso é especialmente sentido na simultaneidade e condensação de textos.

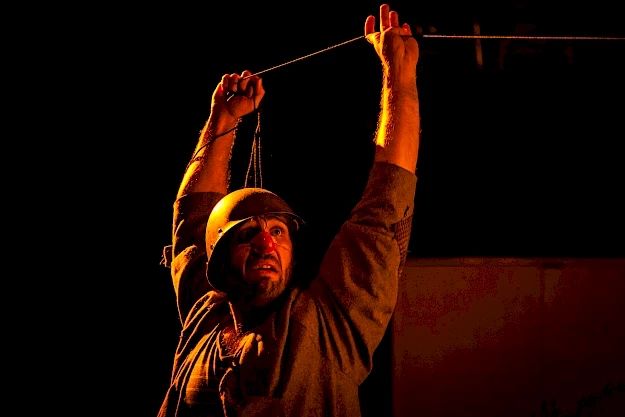

A encenação fragmentada encontra a sua coerência na cena final O Palhaço Sorri, que vale a pena (tentar) descrever. O adereço principal é a apropriação da bandeira de Portugal, que substitui a esfera pela cara do palhaço. O som é produzido pelos atores que cantam o Hino da Europa (Ode à Alegria, quarto andamento da 9.ª sinfonia de Beethoven) em “mimimi”, caraterizando o momento trágico-cómico em que o palhaço tenta erguer a bandeira enquanto é vaiado pelos atores da Classe T, o seu público, que lhe atiram frangos de plástico. O palhaço acaba por cair e são recolhidos, empilhados sobre o seu corpo os vestígios do figurino deixados pelos atores em cena anteriormente. Inicia-se a fogueira. Ouvimos a música Eu Dizia, de José Afonso e vemos o começo de uma manifestação, narrada e amplificada pelo som. A melodia do Hino da Europa está novamente presente através da formação de bolhas de água na boca dos atores, para ilustrar a atriz a regar-se com o que seria gasolina. Segue-se novamente um incêndio, suicídio. O relato de cariz jornalístico torna-se agora sensorial e poético – o cheiro a carne queimada, – e a peça termina no palco escuro, com a emissão radiofónica a anunciar o controlo do incêndio, um tema já referido neste elemento que assume um novo contexto após a cena final. São reunidas referências, histórias, elementos de todo o espetáculo que aparecem individualmente mas ganham sentido no seu conjunto, como se fosse um só enredo. A encenação apresenta várias histórias sucessivas, inesperadas, variadas em duração, conteúdo e tom, gerando contradições que acabam por fazer sentido através do teatro. Concluindo, importa mencionar a dificuldade de descrição deste espetáculo perante a multiplicidade, a simultaneidade e a diversidade de cenas que nos oferece. A perceção do espetador está permanentemente ativa, bem como a sua capacidade crítica perante o que ouve e o que vê, seja nas situações verosímeis, seja nas grotescas. São quotidianos próximos e matéria de questionamento, através de imagens que apenas o teatro nos poderia dar de forma tão simples e sequencial que, apesar de fragmentada, gera um sentido que é indescritível.

Ficha Técnica

Título: Conta-me como é

Textos: Jorge Palinhos, Pedro Marques e Sandra Pinheiro

Encenação e dramaturgia: Jorge Louraço

Vozes na rádio: Ana Rosmaninho, Catarina Ribeiro, Cátia Oliveira e João Conceição

Desenho de luz: Alexandre Mestre

Apoio ao movimento: Marina Nabais

Cenário e figurinos: Filipa Malva

Banda sonora: João Castro Gomes

Ilustração: André Lemos

Grafismo: Unit.Lab, por Francisco Pires e Marisa Leiria

Cabeleireiro: Carlos Gago (Ilídio Design)

Fotografia: Carlos Gomes

Construção de cenário: José Baltazar

Costureira: Fernanda Tomás

Direção de produção: Cátia Oliveira

Produção executiva: Nuno Carvalho

Direção técnica: João Castro Gomes

Equipa técnica: Alexandre Mestre, João Castro Gomes, Rui Capitão

Produção: O Teatrão

Interpretação: Ana Bárbara Queirós, Inês Mourão, Isabel Craveiro, João Castro Gomes, João Santos, Margarida Sousa, Nuno Carvalho (Atores d’O Teatrão); Carlos João Santos, Eduardo Faria, Licínia Carvalho, Liliana Taborda, Miguel Fonseca, Paula Carriço, Rita Melo, Sílvio Carvalho, Sofia Coelho, Susana Ladeira e Teresa Sá (Alunos Classes de Teatro) e Nuno Gomes