Pormenor de marca de água com a efígie de D. Pedro V

© Universidade de Coimbra

No seguimento das comemorações da Semana Internacional dos Arquivos, divulgamos, hoje, a Coleção "Documento do Mês" | Edição 2020. Trata-se da reunião de textos que marcaram presença no Website do AUC. Fica aqui uma nova oportunidade de contactar com esses nossos "fragmentos de história"!

Coleção "Documento do Mês" | Edição 2020

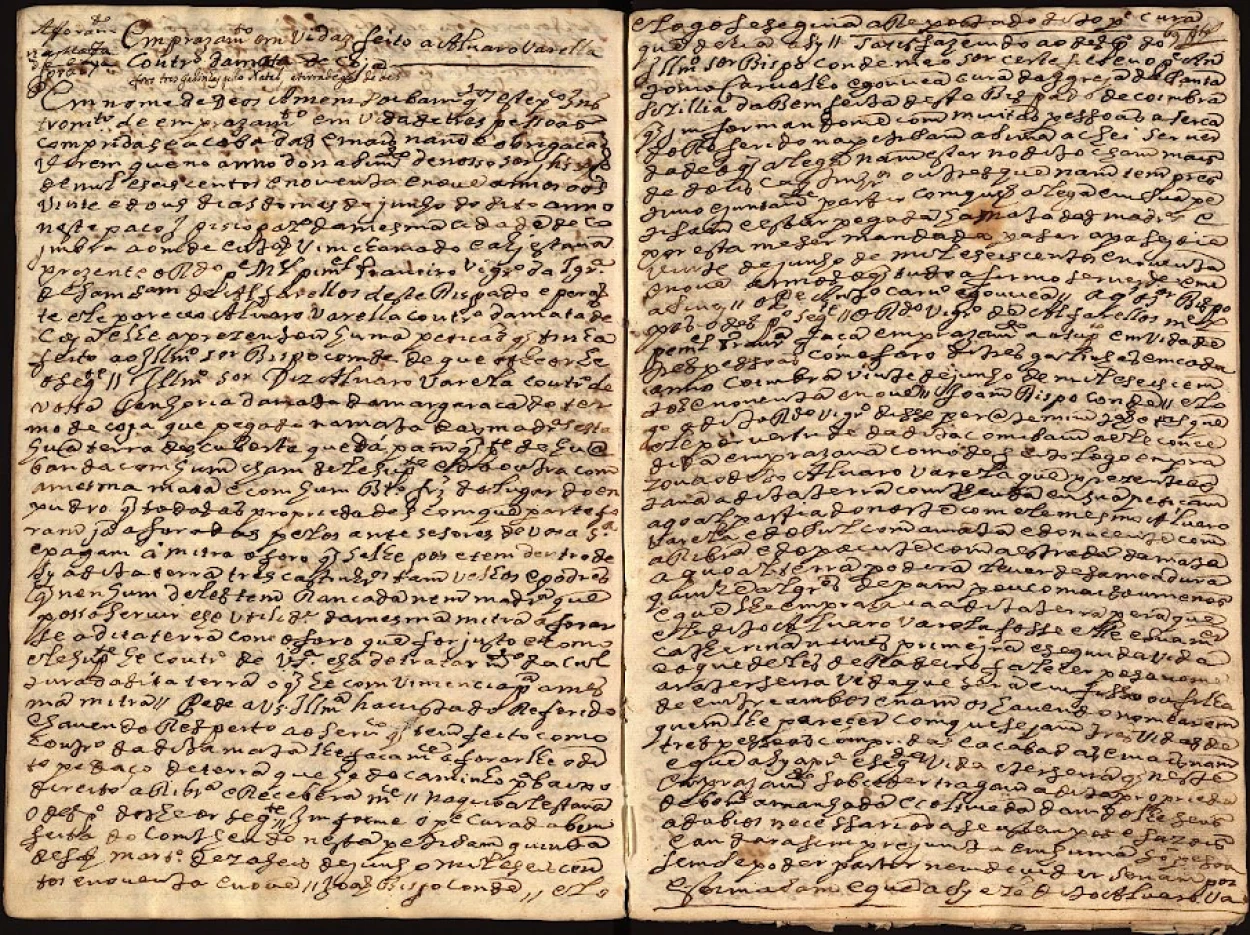

Junho | Escritura de emprazamento feita a Álvaro Varela, couteiro da Mata da Margaraça, pelo P.e Manuel Pimentel Francisco, por comissão do bispo D. João de Melo

O documento escolhido para este mês, em que se celebra o Dia Mundial do Ambiente (5 de junho), leva-nos ao encontro de um dos locais mais representativos de mata serrana no nosso país, a Mata da Margaraça, na Serra do Açor (concelho de Arganil), considerada uma Área Protegida, hoje propriedade do Instituto de Conservação da Natureza e das Florestas [1]. Certamente, poucos conhecerão o seu mais antigo proprietário, o Bispo de Coimbra, que possuía ainda o título de Conde de Arganil, concedido pelo Rei D. Afonso V ao bispo D. João Galvão (1459-1482) e a seus sucessores. O Bispo de Coimbra era também o Senhor de Coja, razão pela qual ali existiu um Paço Episcopal, bem como em Arganil. O acervo da Mitra Episcopal de Coimbra [2] permite-nos conhecer um vasto património que estava na sua posse, do qual fazia parte esta mata, riquíssima em espécies botânicas (carvalhos, sobreiros, azereiros, azinheiras, medronheiros, pinheiros, etc.), representativas de uma mancha florestal medieval e considerada uma Reserva Biogenética, desde 1991. Infelizmente, também ela foi vítima dos incêndios que devastaram o país, em 2017, e irá ser recuperada, devido ao seu enorme valor, enquanto mata constituinte da Serra do Açor, integrada na Rede de Reservas Biogenéticas do Conselho da Europa (figura 1).

© PT/AUC/DIO/MECBR | Mitra Episcopal de Coimbra (F); Livros de escrituras diversas (SR), vol. 100, fl. 68v-70 | Cota AUC – IV – I1.ªE-2-4-22

Estamos em presença de um emprazamento, em três vidas, que foi feito por comissão do bispo de Coimbra, D. João de Melo, através do P.e Manuel Pimentel Francisco, então vigário da igreja de S. Sebastião de Alfarelos. Álvaro Varela fizera uma petição a D. João de Melo, que está transcrita nesta escritura de emprazamento, na qual se identifica, a ele próprio, como “couteiro de vossa senhoria da mata da Margaraça do termo de Coja”. É também por esta sua localização que muitas vezes era identificada, situação que ocorre neste documento de emprazamento, o mesmo se diga quanto ao sumário com que o texto se inicia, em que está referida como “mata de Coja”. Nessa petição, para que lhe fosse feito o emprazamento, diz “que pegado na mata das madeiras esta huma terra descuberta que dá pam…”. É, precisamente, esta terra que agora é emprazada, por três vidas, pelo foro de três galinhas, pagas pelo Natal, sendo dito que naquela terra apenas existiam “três castanheiros tam velhos e podres que nenhum deles tem rancada nem madeira que possa servir". A antiguidade da mata estava bem explícita, uma vez que, já em 1699, a terra contígua da mata apresentava castanheiros tão velhos.

Esta escritura feita por António Cardoso, tabelião de Coimbra, teve por testemunhas Bento Rodrigues, escrivão da Câmara Eclesiástica de Coimbra e João de Brito Figueiredo, estribeiro-mor do Bispo D. João de Melo. Terá sido o bispo de Coimbra, D. Egas Fafes (episcopado em 1248-1267), quem adquiriu a Mata da Margaraça. Entre o acervo, já referido, da Mitra Episcopal de Coimbra, encontra-se um interessante Alvará régio de D. João III, pelo qual confirma a mercê que fora dada ao Bispo D. Jorge de Almeida, para poder coutar todo o termo da vila de Coja, proibindo que nessa terra, assim coutada, se pudessem caçar coelhos, lebres ou perdizes, “com cães ou besta ou com qualquer armadilha”, incluindo nessa proibição a pesca nos pegões. A dita terra coutada seria vigiada por um couteiro, devendo este ser natural de Coja [3]. Depreende-se, pois, que este couteiro Álvaro Varela tinha também essa mesma obrigação, além da vigilância da mata.

Notas:

[1] Leia-se a descrição no site do ICNF, disponível por aqui.

[2] V. a descrição arquivística do acervo encontra-se disponível em: PAIVA, José Pedro (coord.) – Guia de Fundos do Arquivo da Universidade de Coimbra. Coimbra: IUC, 2015, p. 203-206.

[3] PT/AUC/DIO/MECBR - Mitra Episcopal de Coimbra (F), vol. 1, fl. 9-9v (cota AUC-II-1.ªE-2-2-1).

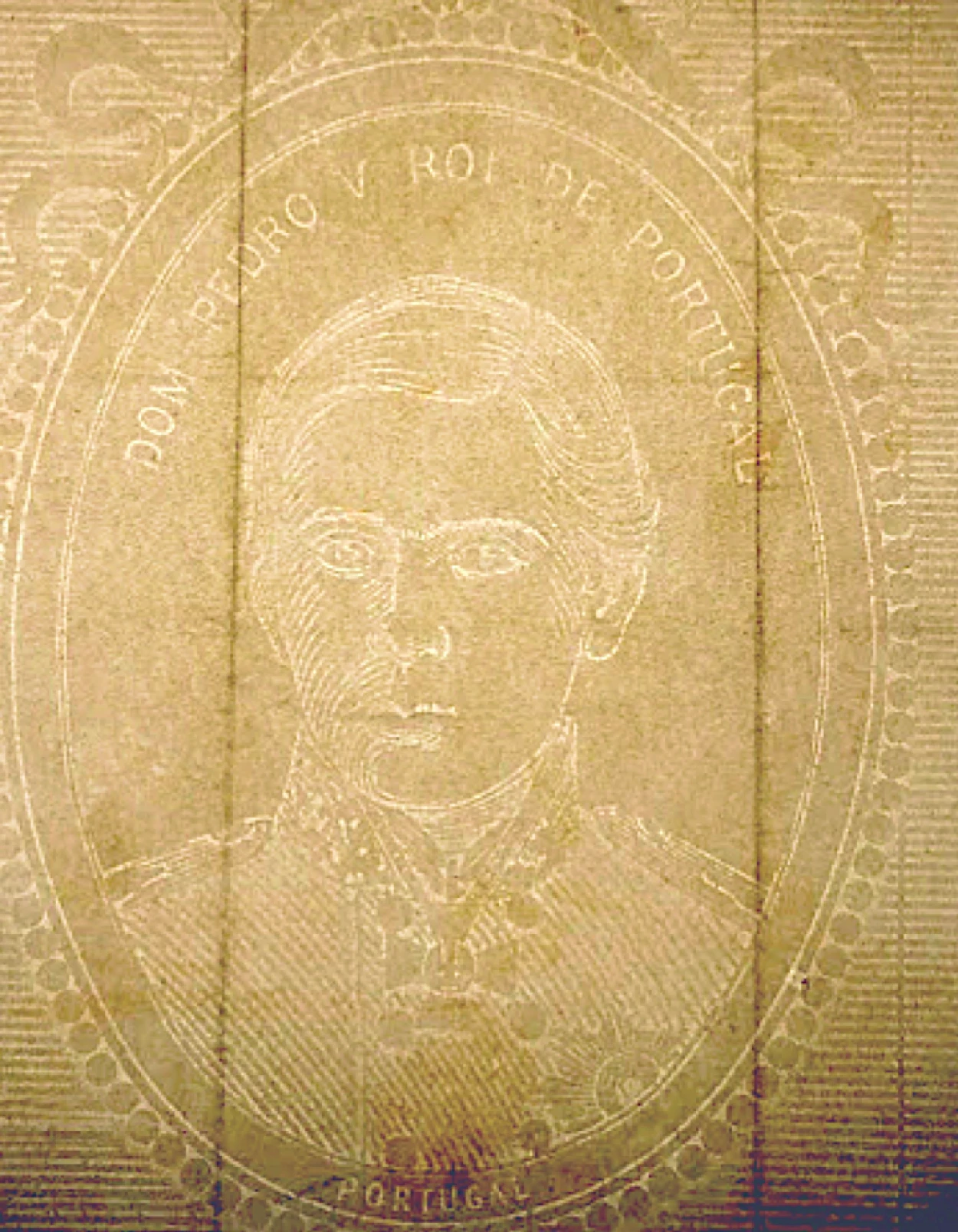

Maio | Marca de água com representação da efígie do Rei D. Pedro V

A marca de água agora divulgada, com representação da efígie do Rei D. Pedro V, foi considerada como “marca de água de papel de cartas” e um exemplar “muito raro”, de acordo com a nota manuscrita que o seu possuidor, o bibliófilo João Jardim de Vilhena, redigiu [1] (figura 2).

No período atual de pandemia que estamos a viver, não será demais revisitar os tempos antigos, em que as descobertas laboratoriais e o conhecimento terapêutico de certos produtos naturais permitiram o tratamento de doenças diversas. Em todos os tempos houve flagelos e a descoberta terapêutica, para a debelação das doenças, demorava quase sempre mais do que o desejado. Neste Laboratório Químico, cuja construção foi iniciada em 1773 e só terminada em 1777, adquiriam os alunos da Faculdade de Medicina os seus conhecimentos, nas aulas práticas que ali tinham lugar, juntamente com outras aulas no Dispensatório Farmacêutico e nos Hospitais da Universidade, cuja designação plural se ficou a dever à anexação dos antigos hospitais de Coimbra, como o Hospital Real e o Hospital de São Lázaro, após a reforma pombalina da Universidade. Refira-se que, no Arquivo da Universidade, existem os livros originais de registo de despesas de todas as obras pombalinas (do Museu de História Natural, do Laboratório Químico, do Dispensatório Farmacêutico, do Jardim Botânico, etc.).

A cadeira de Matéria Médica, leccionada no 1.º ano de Medicina, à qual estava também associada a então designada Arte Farmacêutica, foi regida pelo doutor Francisco Tavares (entre 1779-1795), um conimbricense que se tornou notável pelos trabalhos na área farmacêutica, pelos seus estudos hidrológicos, também das águas das Caldas da Rainha e, sobretudo, pelas experiências promovidas, em 1804, nos Hospitais da Universidade com a aplicação da quina aos doentes, pela qual se debelava a febre (com o uso das “cascas brasilieirenses” que se provou serem tão eficazes como as “cascas peruvianas”). Este professor, que foi também Físico-mor do Reino, organizou e promoveu depois a aplicação da quina, mais propriamente o quinino dela extraído, em todos os hospitais do país [3]. A informação sobre esta utilização da quina está registada na série documental Atas das Congregações da Faculdade de Medicina, com a decisão colegial tomada em 22.11.1804 [4].

A omissão de texto e a laceração do papel pelo corte provocado por instrumento cortante, do qual se desconhece a origem, não retira valor a este texto que é, efetivamente, um exemplar único do elenco (ou inventário) do que existia no Laboratório Químico, pelo menos sob a forma de tabela impressa, uma vez que são conhecidos, para datas posteriores, outros exemplares manuscritos.

Por último, diga-se, ainda que o belo edifício do Laboratório Químico sobreviveu ao longo dos séculos e foi requalificado para instalação do Museu da Ciência, num trabalho dos arquitetos João Mendes Ribeiro, Carlos Antunes e Desiré Pedro, tendo recebido numerosos prémios de arquitetura e também, logo em 2007, o prémio de Museu do Ano, pela APOM (Associação Portuguesa de Museologia).

Notas:

[1] V. FONSECA, Fernando Taveira da; et al. - A Imprensa da Universidade de Coimbra: uma história dentro da história. Coimbra: IUC, 2001.

[2] José Martins da Cunha frequentou as faculdades de Medicina e de Filosofia onde concluiu estudos e acrescentaria só depois o apelido Pessoa ao seu nome. É com este nome completo que publica a Analyze das Agoas Thermaes das Caldas da Rainha. Coimbra: Na Real Officina da Universidade, 1778. Aqui apresenta uma análise também de outras águas termais, mas os valores da composição das águas das Caldas da Rainha são, precisamente, os referidos neste Elenchus.

[3] Uma breve biografia deste professor figura em RODRIGUES, Manuel Augusto (dir.) – Memoria Professorum Universitatis Conimbrigensis. Coimbra: AUC, 1992, p. 240.

[4] V. o texto completo no vol. 1, fl. 17 e ss., da referida série documental (Cota AUC-IV-1.ªD-3-1-84).

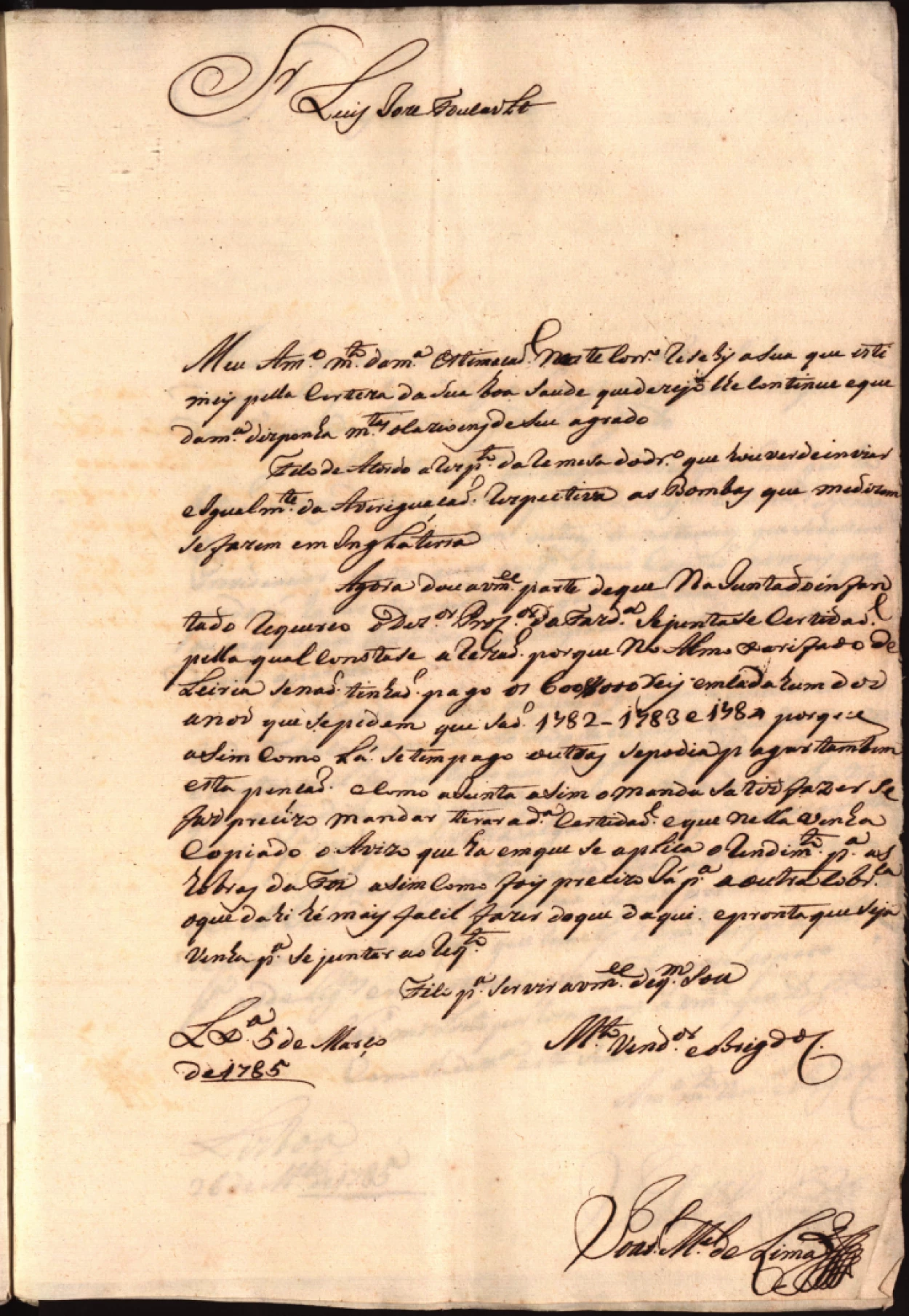

Março | Carta de João Manuel de Lima, procurador da Universidade de Coimbra, noticiando diversos assuntos de que estava encarregado, incluindo a aquisição de bombas de água

Com o documento que agora se divulga, procuramos ilustrar aspetos diversos da administração da Universidade de Coimbra, no séc. XVIII. Em primeiro lugar, dá-se a conhecer um dos seus principais procuradores em Lisboa que na presente carta, endereçada a Luís José Foucault, escrivão da Junta da Fazenda da Universidade, dá conta de diversos assuntos que já resolvera [1]. Este escrivão, a quem se dirige, que trabalhara em Lisboa, na Aula do Comércio, fora nomeado para o referido cargo após a Reforma Pombalina da Universidade, em 1772, exercendo ao longo da sua carreira, simultaneamente, os cargos de secretário da Junta da Fazenda da Universidade e de contador geral. A correspondência de João Manuel de Lima, assim como a de outros procuradores (entre os quais Pedro Rodrigues Ferreira e Domingos Marques Henriques), retrata a forma como eram solucionados assuntos diversos relativos à administração do património da Universidade, localizado de norte a sul do país, incluindo também Lisboa, cidade onde, primitivamente, esteve instalada. Este procurador era considerado um “agente de negócios e causas”, contatando, por exemplo, com os rendeiros da Universidade e representando a instituição, por conflitos com foreiros, em instâncias judiciais (tribunais de comarcas, por exemplo) onde estavam a ser dirimidas contendas. Por outro lado, era responsável por promover, junto de livreiros nacionais e estrangeiros, a aquisição de obras para a biblioteca da Universidade, para Faculdades, assim como todos os assuntos relativos a apetrechamento de laboratórios, etc. (figura 4).

A situação que nos é relatada, ao atentarmos na frase: “Fico de acordo a respeito da remesa do dinheiro que houver de inviar e igualmente da averiguação respectiva as bombas que me dizem se fazem em Inglaterra”, revela o cuidado na aquisição de bombas de água, para incêndios, que se tratava de adquirir. Em cartas de datas posteriores, tomar-se-á conhecimento da forma como vieram a ser adquiridas. Esta situação ilustra o cuidado da Universidade em acautelar o seu património e forma de debelação de incêndios, recorrendo a equipamento adquirido no estrangeiro. No entanto, em cartas posteriores, João Manuel de Lima revela algumas bombas que acabou por localizar em Lisboa, fabricadas por “hum mestre”, “junto ao Tezouro Velho”, referindo os seu preços, a quantidade de água que lançavam por minuto e a distância a que era lançada a água [2].

Em carta que redigiu em 29 de outubro de 1785, João Manuel de Lima refere que a pessoa mais indicada, para decidir sobre esta aquisição de bombas de água, seria o doutor João António Dalla Bella. Este italiano, natural de Pádua, foi lente da cadeira de Física Experimental, até 1790, ano em que obteve a sua jubilação na Universidade de Coimbra.

Notas:

[1] Inserida no fundo documental da Universidade de Coimbra, a série com o título Correspondência de procuradores da Universidade pode ser conhecida através da descrição arquivística acessível por aqui.

[2 ] V. neste mesmo volume as cartas datadas de 1785, em 28 de maio, 30 de julho, 17 de setembro e 29 de outubro, em que é abordado, novamente, o tema das bombas de água. A carta de 28 de maio refere que as referidas bombas de água “não se fazem nesta corte nem consta se fizessem nunca.” Mas, em anexo à carta de 17 de setembro, envia um mapa com a distribuição dos preços e modelos de cada bomba, água que comporta a sua cisterna e homens necessários para as manusear, bem como baldes e canos de couro para cada uma, relativos a bombas que acabara de conhecer, fabricadas em Lisboa.

Fevereiro | Alvará concedido a José Correia de Almeida, proprietário do Theatro Circo Conimbricense, para ali serem realizados bailes de máscaras e outros espetáculos

Estamos em presença de um documento cuja divulgação se apropria ao mês em que ocorrem os festejos carnavalescos. Trata-se do alvará concedido pelo Governador Civil de Coimbra, a pedido de José Correia de Almeida Júnior, proprietário do Theatro Circo Conimbricense, para ali terem lugar bailes de máscaras e outros espetáculos. Mencionam-se, particularmente, “espectáculos de declamação, canto, concertos musicais, trabalhos equestres e acrobáticos”, na sequência de atividades congéneres que já ali tinham lugar, pelo menos desde janeiro de 1883 [1] (figura 5).

© PT/AUC/ELU/UC | Universidade de Coimbra (F); Correspondência de procuradores da Universidade (SR); Correspondência expedida por João Manuel de Lima (DC), 1782-1788, fl. inum. | Cota AUC – IV – 1.ªE- 18-4-5

O Governador Civil de Coimbra, José Maria Pereira Coutinho, concedeu licença para estas atividades, por um ano, com a seguinte ressalva: “contanto que não haja ofensas à moral publica e bons costumes”, ficando sujeito aos regulamentos policiais, devendo registar este alvará no Comissariado de Polícia e Administração do concelho de Coimbra, acervo ao qual pertence o volume onde está inserido o documento em epígrafe. As licenças eram anuais, podendo ser renovadas sucessivamente. Este Teatro, localizado junto ao Arnado, na baixa da cidade, teve uma vida efémera.

No Theatro Circo Conimbricense apenas tiveram lugar, os mesmos espetáculos, nos anos seguintes de 1886 e 1887, por licença concedida a António Fernandes Correia, gerente daquela casa, que assumirá as funções antes exercidas pelo seu proprietário, José Correia de Almeida Júnior, que se dedicaria à atividade de livreiro, como se constata ao receber licença para leilão de livros, concedida em 1886 [2].

O acervo do Comissariado de Polícia Civil de Coimbra, existente no AUC, possui também dois livros de registo de “licenças para máscaras”, em período carnavalesco, identificando as pessoas a quem foi concedida licença, bem como o traje ou “costume” a usar, com alguma diversidade de personagens e com destaque para: gandaresa, vacão (i.e. o rústico), paisano, velha, camponesa, dominó, militar, palhaço e cozinheiro [3].

Outros espetáculos e divertimentos para o público tinham lugar na cidade, podendo referir-se aqueles que revelam o gosto da época e o início de profissões ligadas a atividades de lazer e diversão. Entre estes, encontram-se as casas de bilhares, de que é exemplo a licença concedida a Pedro Bernardo Nunes Correia, em 22 de fevereiro de 1879, referindo-se que este já possuía uma “escola de tiro”, os espetáculos de prestidigitação, com o exemplo da licença dada a Herculano de Almeida, em 14 de novembro de 1884, ou a exposição de “figuras mecânicas e algumas feras”, da qual recebeu licença o italiano Eduardo Barbageleta, em 26 de maio de 1886 [4].

Notas:

[1] Veja-se a licença concedida em 26 de janeiro de 1883, registada no mesmo livro, fl. 142v-143.

[2] V. no mesmo volume, fl. 188 (a) a licença concedida em 10 de maio de 1887 e também fl. 176v-177, licença concedida em 5 de maio de 1886, ao gerente do Theatro Circo e licença para leilão registada no citado livro, fls. 180, concedida em 20 de agosto de 1886. Nesta última licença José Correia de Almeida é referido como negociante e o leilão de livros e miudezas teria lugar numa barraca na feira de São Bartolomeu.

[3] O volume com a cota topográfica AUC-II-1.ªD-12-3-1054 não apresenta data inicial, podendo indicar-se, como data atribuída, o ano de 1882, pois a partir da sequência de registos seguintes, antes do n.º 1, está o ano de 1883.

[4] V. cada uma das licenças, respetivamente, fls.106v-107, fls. 141-141v e fls. 177v-178.

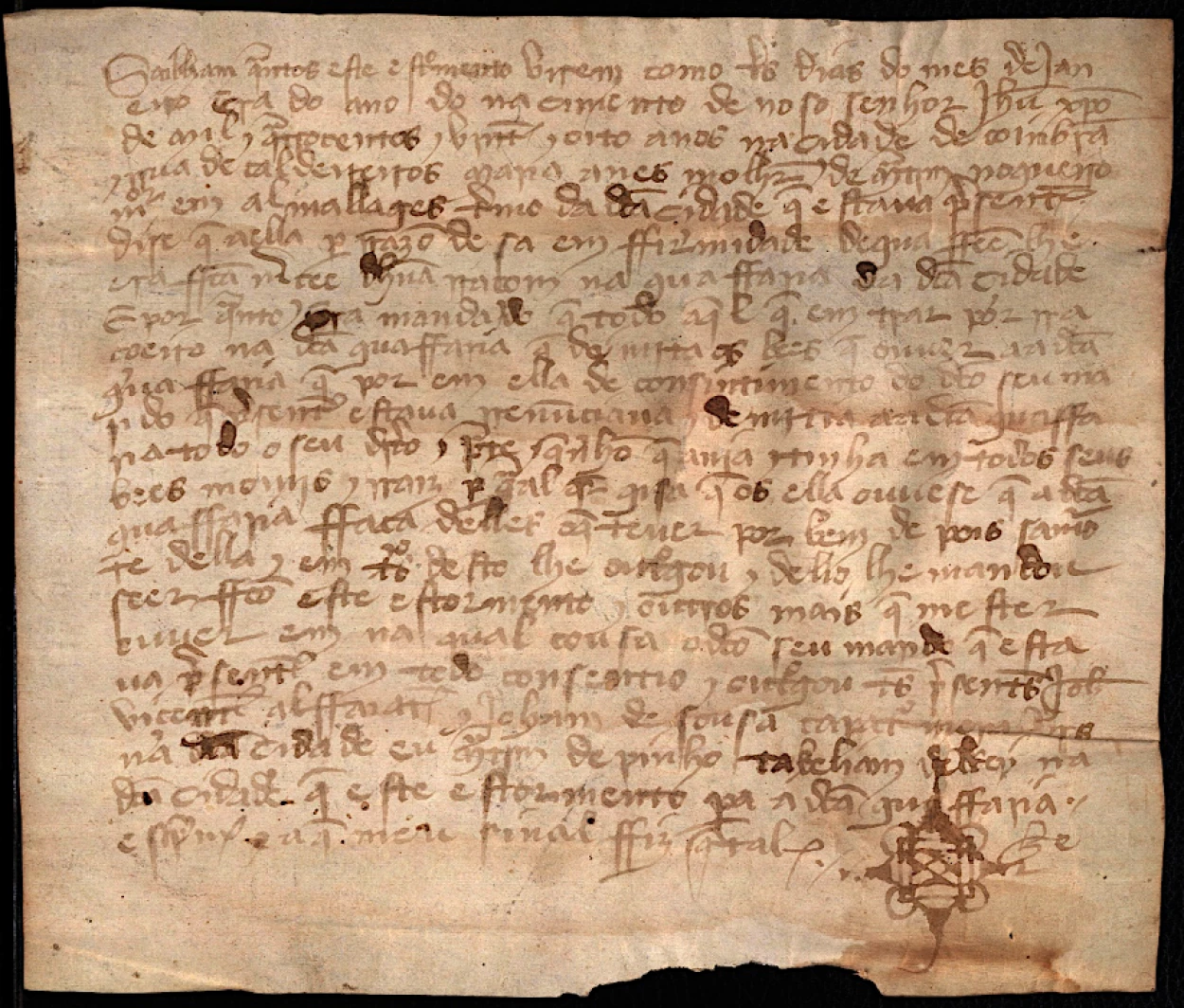

JANEIRO | DOAÇÃO FEITA AO HOSPITAL DE S. LÁZARO, OU GAFARIA DE COIMBRA, POR MARIA ANES, COM AUTORIZAÇÃO DE SEU MARIDO MARTIM NOGUEIRO

Neste pergaminho de reduzidas dimensões (175 X 205 mm) regista-se uma doação feita ao Hospital de S. Lázaro, ou Gafaria de Coimbra, por Maria Anes, com autorização de seu marido Martim Nogueiro, morador em Almalaguês (c. de Coimbra). Os bens não são descritos, em concreto, mas diz-se que a doação foi feita em virtude de sofrer de lepra, como se refere textualmente: “por rrazom de sa emffirmidade de guaffeem”, ou seja a enfermidade de “gafém”[1] (figura 6).

© PT/AUC/ACD/GCC | Governo Civil de Coimbra (F); Licenças (SR); Livro de registo de títulos de mercês, alvarás, licenças de fábricas, privilégios do tabaco e outros semelhantes (DC), fl. 161v-162 | Cota AUC – II – 1.ªD- 6-1-51

De acordo com o Regimento do referido Hospital, os seus doentes recebiam uma ração, a que a própria doadora se refere ao dizer “lhe hera ffecta merçêe d’huma rraçom”. Por esta razão, e em contrapartida, deveria ser feita uma doação de bens, por todos aqueles que recebessem esta ração do hospital, a qual era dada em produtos diversos como vinho (frio e quente), azeite, trigo, sal, lenha, mel e especiarias, como cominhos e pimenta, etc. [2]. Consumiam ainda frutas, provenientes de propriedades da casa, bem como tinham um espaço, ao ar livre, para alguma distração saudável, que é referido no Regimento como o cortinhal (“que o ajam os gaffos pera seu folgo”).

Martim Nogueiro, o marido da doadora, será interveniente em outras duas escrituras notariais, celebradas com o mesmo hospital, em 29 de janeiro e 1 de março de 1428. Trata-se de duas doações feitas em nome de seu filho Álvaro, de menor idade, também ele um leproso raçoeiro, num caso que é bem revelador das situações de lepra, por contágio entre familiares [3]. Após a sua morte, os bens destes raçoeiros revertiam para o hospital, sendo esta a forma de alargamento do seu património, de cuja administração dependia a possibilidade de sobrevivência da instituição e seus doentes. Sabe-se que ali também viviam pessoas sãs, os chamados “merceeiros sãos”, provavelmente incumbidos de acompanhar os doentes e auxiliar na administração dos bens comuns.

A vivência comunitária de doentes leprosos, em Coimbra, é conhecida desde o séc. XIII, pois já o testamento do rei D. Sancho, que foi redigido na própria cidade, em outubro de 1210, determinava a entrega de dinheiro para a fundação da Gafaria de Coimbra. Com um vasto património que se estendia pela cidade de Coimbra e seus arredores, mas também por Condeixa, Trouxemil, Enxofães, Rio de Vide, etc., recebia ainda os donativos dos bens patrimoniais de todos os lázaros ou gafos que faleciam no Hospital. Possuía uma administração própria que não tinha interferência das autoridades locais, tendo estado sempre sob a proteção régia [4]. Por último, refira-se a presença, como testemunhas, de João Vicente (alfaiate) e João de Sousa (sapateiro), pessoas que, certamente, prestavam serviços ao hospital, bem como o tabelião que redigiu o documento, Martim de Pinho.

Notas:

[1] Esta é uma outra forma de designação da lepra, ou mal gálico.

[2] O Regimento do Hospital de São Lázaro, dado por D. Afonso IV, em 1329, que se conserva no AUC, foi já publicado em diversas obras, entre elas PAIVA, José Pedro (coord.) – Portugaliae Monumenta Misericordiarium. V. 2. Lisboa: União das Misericórdias Portuguesas, 2003, p. 88-93. A descrição arquivística do acervo documental deste hospital, bem como uma resenha história, podem ser lidas em PAIVA, José Pedro (coord.) – Guia de Fundos do Arquivo da Universidade de Coimbra. Coimbra: IUC, 2015, p. 239-246, também acessível por aqui. No ANTT também existe documentação, como é referido na descrição acessível por aqui.

[3] As escrituras de doação podem ser consultadas no AUC e encontram-se inseridas na coleção de pergaminhos, com os n.ºs 30 e 31. Pode ser lida uma descrição arquivística em QUEIRÓS, Abílio; BANDEIRA, Ana Maria Leitão – Catálogo da Coleção de Pergaminhos do Hospital de São Lázaro de Coimbra (1197-1723). Boletim do Arquivo da Universidade de Coimbra, vol. 29 (2016), p. 32-33.

[4] Para conhecer a atividade assistencial medieval deste hospital, leia-se a obra de ROCHA, Ana Rita Saraiva da - A institucionalização dos leprosos. O Hospital de S. Lázaro de Coimbra nos séculos XIII- XIV. Dissertação de mestrado em História da Idade Média (Poderes, Espaços, Quotidianos) apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra. Coimbra, 2011.

![Figura 3: Elenchus Laborum Chemicorum Anni 1775-6 […] – Inventário dos produtos existentes no Laboratório Químico da Universidade de Coimbra em 1775-1776.](/site/assets/files/1569440/4_2020.1250x0.webp)